„Ach, das kann ich noch morgen erledigen”– kennen Sie diese Aussage? Die sogenannte Aufschieberitis ist relativ normal und betrifft einen Großteil der Bevölkerung. Doch das ewige Aufschieben von kleinen und großen Aufgaben, wodurch Deadlines gefährdet sind, kann krankhaft sein. Dann spricht man im Deutschen von Prokrastination (englisch: Procrastination).

Da dieses Verhalten weitreichende Folgen für Privat- und Arbeitsleben haben kann, wollen wir uns hier die typischen Ursachen, Arten und Konsequenzen der Prokrastination etwas genauer ansehen. Erfahren Sie außerdem, mit welchen Tipps und Gegenmaßnahmen sich die besondere Form der Aufschieberitis erfolgreich überwinden lässt.

Inhalt

Was ist Prokrastination?

Prokrastination bedeutet, dass das Erledigen einer anstehenden Aufgabe trotz vorhandener Zielsetzung und Möglichkeiten chronisch verschoben wird. Es handelt sich dabei um eine pathologische Verhaltensweise, die in erster Linie durch Versagensängste, mangelnde Selbstkontrolle oder einen hohen Leistungsdruck hervorgerufen wird.

Warum prokrastinieren wir?

Prokrastination kann durch eine Vielzahl von Ursachen ausgelöst werden. Interessant ist, dass Faulheit oder fehlende Willensstärke keine entscheidende Rolle spielen. Das chronische Aufschiebeverhalten lässt sich vielmehr durch starke Versagensängste, Selbstzweifel und einen hohen Leistungsdruck erklären.

Der Hang zum Perfektionismus

Auch der Hang zum Perfektionismus und hohe Ansprüche an sich selbst tragen zum Prokrastinieren bei. Neigen Sie zum Beispiel zum Perfektionismus, verlieren Sie sich schneller in unwichtigen Details und stehen unter einem höheren inneren Druck.

In Folge ruft die Bearbeitung einer anstehenden Aufgabe negative Gefühle bei Ihnen hervor, die Sie bewusst oder unbewusst durch eine Ablenkung unterdrücken.

Wenn Sie sich beispielsweise vor einer großen Aufgabe wie einem unangenehmen Telefonat mit einem wichtigen Geschäftskontakt drücken und stattdessen lieber die Kontakte im Adressbuch neu sortieren, lassen Sie sich von dem „Aufschiebeverhalten“ leiten. Die leicht umsetzbare Ersatztätigkeit oder Ablenkung führt Sie schneller an ein kurzfristiges Erfolgserlebnis heran und gibt Ihnen daher ein gutes Gefühl.

Die falsche Priorisierung

Das ewige Aufschieben und Vermeiden des ersten Schritts lässt sich allerdings nicht nur auf Ängste und inneren Druck zurückführen. Auch eine falsche Priorisierung, schlechtes Zeitmanagement oder das Setzen von unrealistischen Zielen sind Gründe für Ihre Aufschieberitis. Weitere Ursachen für Prokrastinieren können Überforderung, aber auch ein taktisches Abwarten („Vielleicht ändert sich die Situation noch?“) sein.

Und: Prokrastination kann auch bei Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und bei einer Angststörung auftreten. Das bedeutet, die Aufschieberitis hat einen tieferen Grund, der unter Umständen behandelt werden muss.

Welche Arten von „Aufschiebern“ gibt es?

Um die Prokrastination besser einordnen zu können, hilft es, einen Blick auf die zwei klassischen Typen von Aufschiebern und Aufschieberinnen zu werfen. Obwohl beide Typen zu einem ständigen Vertagen von wichtigen Tätigkeiten neigen, unterscheiden sich die Motive und Prokrastinationsursachen deutlich:

Vermeidungsaufschieber

Vermeider und Vermeiderinnen lassen sich von ihren Ängsten leiten. Sie fürchten sich vor scharfer Kritik, einem Versagen oder sogar vor ihrem eigenen Erfolg. Neben kleinen und großen Aufgaben vertagen sie auch wichtige Lebens- und Karriereentscheidungen. So verschieben Vermeider bzw. Vermeiderinnen zum Beispiel das Fertigstellen von Bewerbungsunterlagen, um einer möglichen Absage zu entgehen.

Erregungsaufschieber

Erregungsaufschieber bzw. -aufschieberinnen erledigen ihre Aufgaben auf den letzten Drücker, um von der aufgebauten Anspannung zu profitieren. Oftmals benötigen sie das schlechte Gewissen und die Anspannung, um sich wichtigen Dingen zu stellen und diese unter Hochdruck zu erledigen. Obwohl Erregungsaufschieber bzw. Erregungsaufschieberinnen effektiv arbeiten, leiden sie unter dem enormen Stress, den die Prokrastination hervorruft.

Welche Folgen hat Aufschieberitis?

Wenn Sie regelmäßig prokrastinieren, fokussieren Sie sich auf eine kurzfristige Belohnung und vermeiden unangenehme Aufgaben, die für einen zukünftigen Erfolg entscheidend sind. Doch wer wichtige Arbeit chronisch auf morgen verschiebt, gerät in einen regelrechten Teufelskreis. Insbesondere Personen, die unter einem starken Leistungsdruck leiden, verfangen sich leicht in der Abwärtsspirale. Das Verschieben einer wichtigen Tätigkeit ermöglicht zwar kurzfristig ein positives Gefühl – der Leistungsdruck steigt allerdings an.

Vielleicht kennen Sie diese Folgen des Prokrastinierens auch: Es entstehen bei Aufschieberitis quälende Schuldgefühle und Selbstvorwürfe. Sie werfen sich selbst Faulheit und mangelnde Disziplin vor. Der erhöhte Druck führt dazu, dass die anstehende Arbeit bei Ihnen negative Gefühle auslöst und Sie die Herausforderungen erneut vertagen.

Der Teufelskreis der Prokrastination führt Sie daher langfristig zu einer Reihe negativer Folgen:

Körperliche und psychische Beschwerden

Das krankhafte Aufschieben begünstigt chronischen Stress und damit nicht nur körperliche Beschwerden wie Muskelverspannungen oder Herz-Kreislauf-Probleme. Denn Stress und Druck fördern bei Ihnen ebenfalls psychische Beschwerden. So kann die Prokrastination von innerer Unruhe bis hin zur Depression führen.

Auswirkungen auf berufliche Weiterentwicklung und Lebensziele

Wer chronisch prokrastiniert, schränkt außerdem die berufliche Weiterentwicklung und die Verwirklichung von Lebenszielen ein. Denn das ständige Vor-sich-Herschieben von wichtigen Aufgaben oder Entscheidungen führt langfristig zu mangelhaften Ergebnissen und verpassten Deadlines. Daraus ergeben sich für Sie unter anderem Probleme im Beruf oder finanzielle Nachteile. Auch Ihre allgemeine Lebensplanung wird durch das Prokrastinieren beeinträchtigt, da Sie wichtige Entscheidungen (Partnersuche, Kinderwunsch, Trennungen etc.) einfach nicht treffen.

Auswirkungen auf soziales Umfeld und Beziehungen

Die Folgen des ständigen Aufschiebens wirken sich auch auf Ihr soziales Umfeld aus. Bei Ihren Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen, bei Familienmitgliedern oder Freunden und Freundinnen entwickeln sich häufig Frust, Unverständnis oder ein Vertrauensverlust. Krankhaftes Prokrastinieren belastet somit Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen und führt im Extremfall zur sozialen Isolation.

Was tun gegen Prokrastination?

Obwohl ein permanentes Aufschiebeverhalten Ihr Privat- und Berufsleben stark einschränken kann, lässt sich Prokrastination überwinden. Dafür gibt es diverse Vorgehensweisen und Methoden, ebenso recht einfache Tipps gegen Prokrastination. Dazu zählen zum Beispiel das Setzen von Zielen, das Schaffen von Strukturen und das Anwenden von Zeitmanagement-Methoden.

7 Tipps gegen Prokrastination

Leiden Sie unter Ihrer Aufschieberitis? Dann gibt es eine gute Nachricht: Sie können Ihr Prokrastinieren in den Griff kriegen. Am besten wenden Sie dazu mehrere der folgenden 7 Tipps gegen Prokrastination an, um besser voranzukommen.

1. Reflexion

Hilfreich ist es, die Ursachen für das eigene Prokrastinieren herauszufinden. Reflektieren Sie daher, ob das Aufschieben bei Ihnen mit Zeitmanagement, Leistungsdruck oder möglichen Ängsten in Verbindung steht.

2. Akzeptanz

Um Ihre Prokrastination erfolgreich zu überwinden, sollten Sie Ihr bisheriges Verhalten akzeptieren. Auf diese Weise lassen sich Ihre Selbstvorwürfe schrittweise abbauen und Sie durchbrechen den Teufelskreis.

3. Salami-Taktik

Unterteilen Sie Ihre angestrebten Ziele und Pflichten in übersichtliche Zwischenschritte, damit Sie regelmäßig von einem Erfolgserlebnis profitieren können. Entscheidend ist, dass Sie Ihre Ziele und die benötigte Zeit realistisch einschätzen. Dabei können Ihnen Zeitmanagement-Methoden wie ALPEN helfen.

4. Zeitdruck

Da Sie gerne prokrastinieren, vermeiden Sie es, Dinge schnell anzugehen. Deshalb sollten Sie sich die 72-Stunden-Regel verinnerlichen. Die besagt: Jedes (Teil-)Ziel, das Sie sich setzen, müssen Sie innerhalb von 72 Stunden angehen und idealerweise auch fertigstellen, ansonsten werden Sie bestimmte Aufgaben nie meistern.

5. Struktur

Nehmen Sie die Struktur Ihres Arbeitstages unter die Lupe. Finden Sie Zeitfresser und Gründe, die Sie ablenken. Legen Sie beispielsweise Ihr Smartphone außer Reichweite oder packen Sie es erst gar nicht aus. So kommen Sie nicht Versuchung, die neuesten Nachrichten und Statusmeldungen zu lesen.

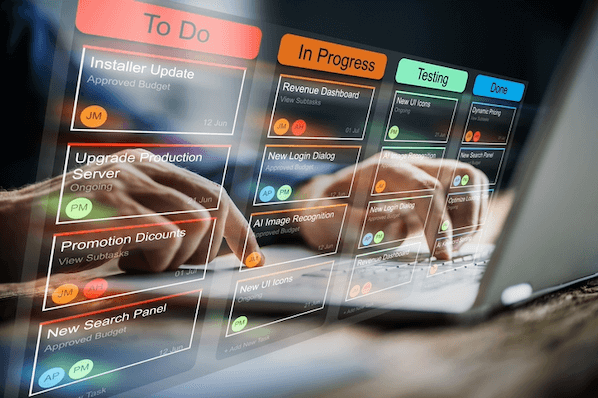

6. To-do-Liste

Schaffen Sie weitere Strukturen, indem Sie sich für jeden Tag eine To-do-Liste anlegen. Im besten Fall sortieren Sie diese nach der Eisenhower-Methode. Das bedeutet: Halten Sie unter anderem fest, welche Aufgaben extrem wichtig und schnell zu erledigen sind. Und finden Sie Tasks, die Sie delegieren oder ganz von Ihrer Liste streichen können, weil sie nicht dringend und unwichtig sind.

7. „Frosch-Essen“

Idealerweise fangen Sie jedem Tag getreu der Eat-the-Frog-Methode mit der unangenehmsten und wichtigsten Aufgabe an. So erledigen Sie die erste Hürde und versuchen erst gar nicht, mit dem ewigen Aufschieben zu beginnen.

Präkrastination: Das Gegenteil zur Prokrastination

Zum Prokrastinieren gibt es ein Gegenteil: das Präkrastinieren, englisch Precrastination. Wenn Sie zur Präkrastination neigen, dann möchten Sie alle Aufgaben sofort erledigen – und das möglichst schnell. Diese innere Erwartungshaltung setzt Sie jedoch auch unter Druck.

Das bedeutet, der Gegenspieler zur Prokrastination ist nicht unbedingt der bessere Weg. Ganz im Gegenteil: Er löst bei Ihnen teilweise ähnliche Symptome aus, nämlich Unzufriedenheit und Stress.

Prokrastinieren ist normal, sollte aber kein Problem werden

In einem gewissen Ausmaß ist Aufschieberitis völlig normal – schließlich hat jeder schon einmal unangenehme Aufgaben später erledigt, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Wird das Prokrastinieren allerdings zu einer unangenehmen Gewohnheit, verursacht das bei Ihnen dauerhaft negative Gefühle und beeinflusst Ihre Arbeitsleistung. Spätestens dann sollten Sie den Ursachen Ihres Prokrastinierens auf den Grund gehen.

Titelbild: Nubelson Fernandes / Unsplash